2025年7月31日(木)19:00より、「デジタル装具手帳」オンラインイベントを開催しました。

本イベントは「多職種連携で支える装具ユーザーの未来」をテーマに、医療・ICTの各分野の専門家をお迎えし、多職種連携の現状や、デジタル技術と連携の可能性についてディスカッションを行いました。

開催概要

・開催日時:2025年7月31日(木)19:00 – 20:00

・開催方法: オンライン(YouTube Live)

視聴URL: https://www.youtube.com/live/qiYtQJb6K0M

★↑↑↑アーカイブをご覧いただけます!!↑↑↑★

参加費: 無料(申し込み不要)

出演者:

・北海道科学大学理学療法学科教授 春名 弘一

・北海道科学大学義肢装具学科助教 佐藤 健斗

・有限会社テックワークス 代表取締役 鈴木 卓真

・有限会社テックワークス クリエイティブ・ディレクター 弓野 詩苑

装具アプリ開発の経緯と想い

イベント冒頭、弊社代表の鈴木から「デジタル装具手帳」の開発背景についてお話しました。

装具を正しく使えないことによる健康被害や、地域によって支援の格差がある「装具支援格差」という社会課題を解決したい。「誰もが継続的なフォローアップを受けられる可能性を広げたい」という想いが、このアプリの誕生につながりました。現在はiPhone版のみですが、より多くのユーザーに届けるため、Android版も開発を進めています。

また、こうした課題を解決するためには多職種連携が不可欠であると強調し、「専門家と協力しながら、装具ユーザーが安心して生活できる仕組みを一緒に築いていきたい」と、今後の展望を語りました。

CM発表

この日、ついに「デジタル装具手帳」公式CMを初公開!

出演は装具ユーザーの尾崎さん。撮影場所や機材面では北海道科学大学様にご協力いただきました。

この場を借りて、改めて感謝申し上げます。

CMはYouTubeで公開されています。

CM放映にご協力いただける企業様も絶賛募集中です✨

サポートシステムのご紹介

イベント内では、サポート企業様向けの「デジタル装具手帳サポートシステム」もご紹介しました。

このシステムは、装具ユーザーとサポート企業をつなぎ、装具の状態確認や情報共有をスムーズに行えるよう設計されています。

今後、より多くの現場で活用いただけるよう、アップデートを重ねていく予定です。

パネルディスカッション

イベント後半は、多職種連携のこれから、ICTを活用した連携の未来、そして「デジタル装具手帳」の活用アイデアをテーマに登壇者全員によるパネルディスカッションを実施しました。

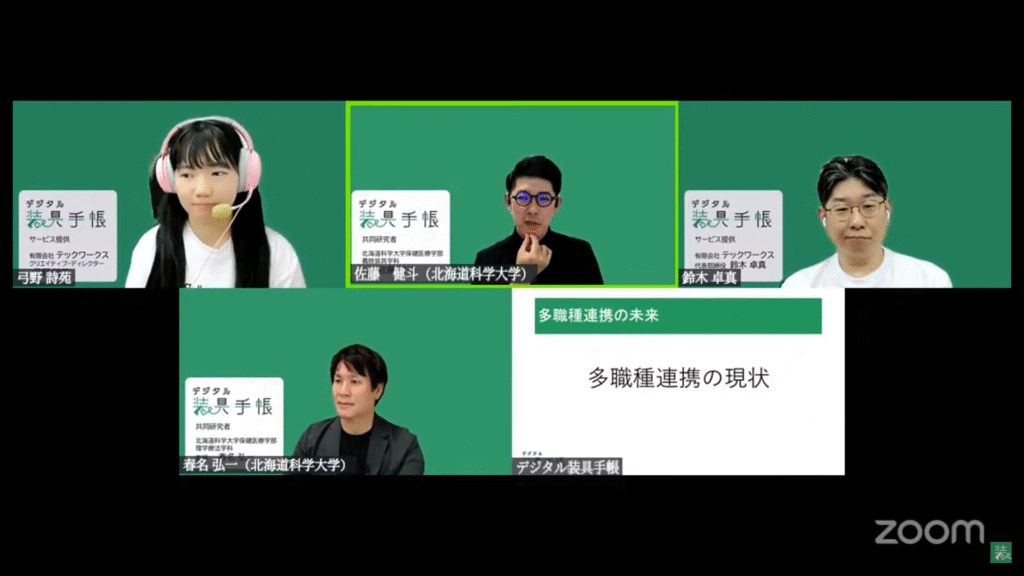

多職種連携の現状

春名先生は、装具における多職種連携は、医師・理学療法士・義肢装具士・看護師など、それぞれの専門職が協力して患者を支えることが重要であると説明されました。病院内ではカンファレンスや病棟での共同リハビリが一般的になりつつありますが、在宅や地域に出ると空間的な距離や制度の壁で情報共有が難しくなると指摘しました。

佐藤先生も同意し、次のように話しました。

「病院内では、義肢装具士は定期的に関わる機会があるため、看護師さんや他職種からも“何をする専門職なのか”理解していただけており、カンファレンスに参加するなど連携は取りやすい状況です。

しかし、一方で在宅や地域に出たときには、義肢装具士がどんな役割を担うのかが十分に伝わっていないことが多く、密な連携が難しいと感じています。」

この発言を受けて、春名先生も「介護保険制度には装具提供の枠組みがなく、ケアマネジャーや他職種との接点が限られてしまうことも、地域での支援体制を難しくしている」と課題を指摘しました。

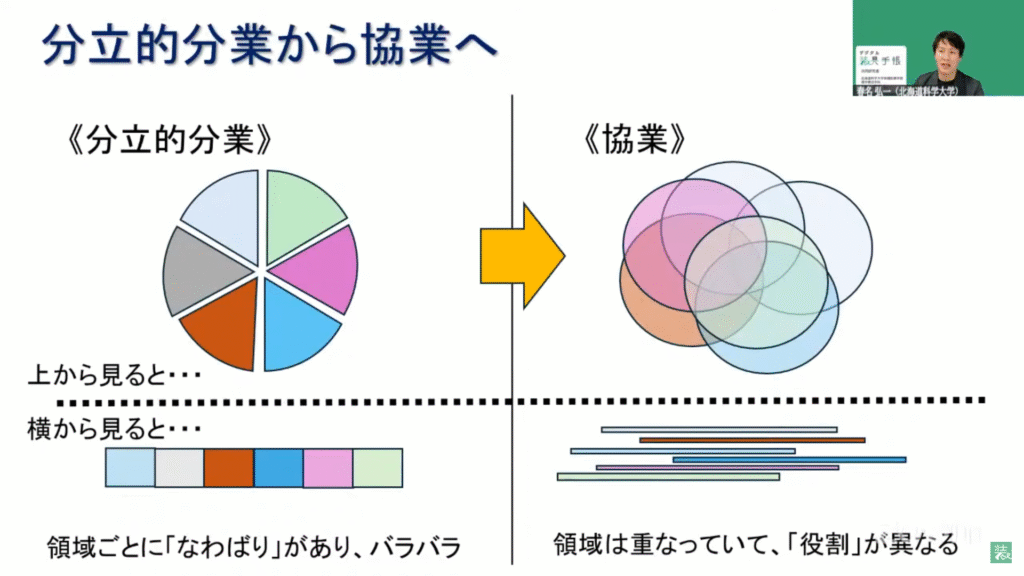

多職種連携のこれから

春名先生は「分的分業」から「協業」への転換を紹介。領域を越えて役割を重ね合うことで、効率的かつ質の高い支援が可能になると述べました。

これに対して佐藤先生も、教育の観点から同様の重要性を主張しました。

現在、大学の教育現場でもチーム医療をテーマに据え、学科を超えた授業を取り入れています。

一つの課題について、複数の職種の学生が集まり、丸2日間かけて『どういった医療を提供すべきか』を話し合い、発表する取り組みも行っています。

そこでは、“誰が旗を振るのか” “誰がどんな専門家なのか”をお互いに理解することが不可欠であり、実際の医療現場での協業にもつながると考えています。

ICTを活用した連携の未来

春名先生は、同じ空間を共有できない地域や在宅現場ではICTが重要な「橋渡し」になると説明。

佐藤先生も、アプリを通じた早期不調発見や迅速な修理・点検につなげることが連携の質を高めると語りました。

鈴木は、「デジタル装具手帳」を情報共有のハブとし、ユーザーが主体的に誰と情報を共有するか選べる仕組みの大切さを強調しました。

また、2025年8月1日からサポート企業システムの配布が開始され、メンテナンス情報の入力やサポート企業登録しているユーザーの情報がサポート企業システムで閲覧できると紹介がありました。

視聴者へのメッセージ

最後に、イベントを視聴してくださった方々に向けて、各登壇者が一言ずつメッセージを述べました。

春名先生

私は理学療法士として、退院後に装具のメンテナンスができず、二次的な健康被害に苦しむ患者様を何度も見てきました。これはある意味『人災』ではないかと感じています。この問題を解決する手段として、今誰もが手にしているスマートフォンやICT技術を活用できないかと考え、このアプリの開発が始まりました。これからも改良・バージョンアップを重ね、装具支援の格差をなくしていきたいです。ぜひたくさん使って、ご意見をお聞かせください。

佐藤先生

このアプリは、これまで課題だった『生活期の装具ユーザーの問題』を具体的に解決できる手段だと思っています。しかし、道具は使ってもらわなければ意味がありません。まずは本当にたくさんの方に使っていただき、見えてきた課題をどんどん改善していきたいです。このアプリを一緒に育てていただけたら嬉しいです。また、現場の義肢装具士の皆さんにも、この便利さを広めていただきたいと願っています。

鈴木

冒頭でも少しお伝えしましたが、現在、Android版のデジタル装具手帳を開発中です。

このGoogleのスマートフォンでも動作するよう、しっかりと作り込んでいます。Androidをご利用の装具ユーザーの皆さまにもお使いいただけるよう、準備を進めていますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

まとめ

装具の課題は、一人の力では解決できません。

多職種とICTがつながることで、装具ユーザーが安心して暮らせる未来が近づきます。

私たちは、これからも現場の声に寄り添いながら、この輪を広げていきます。